Verbindlichkeiten – Definition & Bedeutung

Verbindlichkeiten (englisch: „Liabilities“) sind gegenwärtige Verpflichtungen eines Unternehmens gegenüber Dritten, die aus vergangenen Ereignissen resultieren und deren Erfüllung mit einem Abfluss von Ressourcen (z. B. Zahlungsmitteln) verbunden ist. Sie spielen eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung der Finanzierungsstruktur und der Liquidität eines Unternehmens und bilden die Grundlage für die Bildung weiterer Bilanzkennzahlen.

🔴 Live-Webinar am 24.11.2025 um 18:30 Uhr

Ausbildung für Vermögensaufbau mit zusätzlichen monatlichen Einnahmen

Lerne, wie du an der Börse ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Unterscheide gute von schlechten Aktien, führe eigenständig eine Bewertung durch und erkenne den richtigen Aktienkurs. Lerne außerdem, wie du mit dem Optionshandel einen zusätzlichen Cashflow generierst.

Gute von schlechten Aktien unterscheiden

Gute von schlechten Aktien unterscheiden

Profitable Aktien- und Optionsstrategien

In jeder Marktlage Geld verdienen

Plus Gratis-PDF im Webinar: Dein Start in den erfolgreichen Optionshandel

Verbindlichkeiten – Definition

Eine Verbindlichkeit im Schuldrecht ist die Verpflichtung eines Schuldners zur Leistung an einen Gläubiger. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um natürliche oder juristische Personen handelt. Finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten entstehen aus Kaufverträgen oder anderen Rechtsgeschäften und werden üblicherweise durch Geldzahlungen, Warenlieferungen oder Dienstleistungen beglichen.

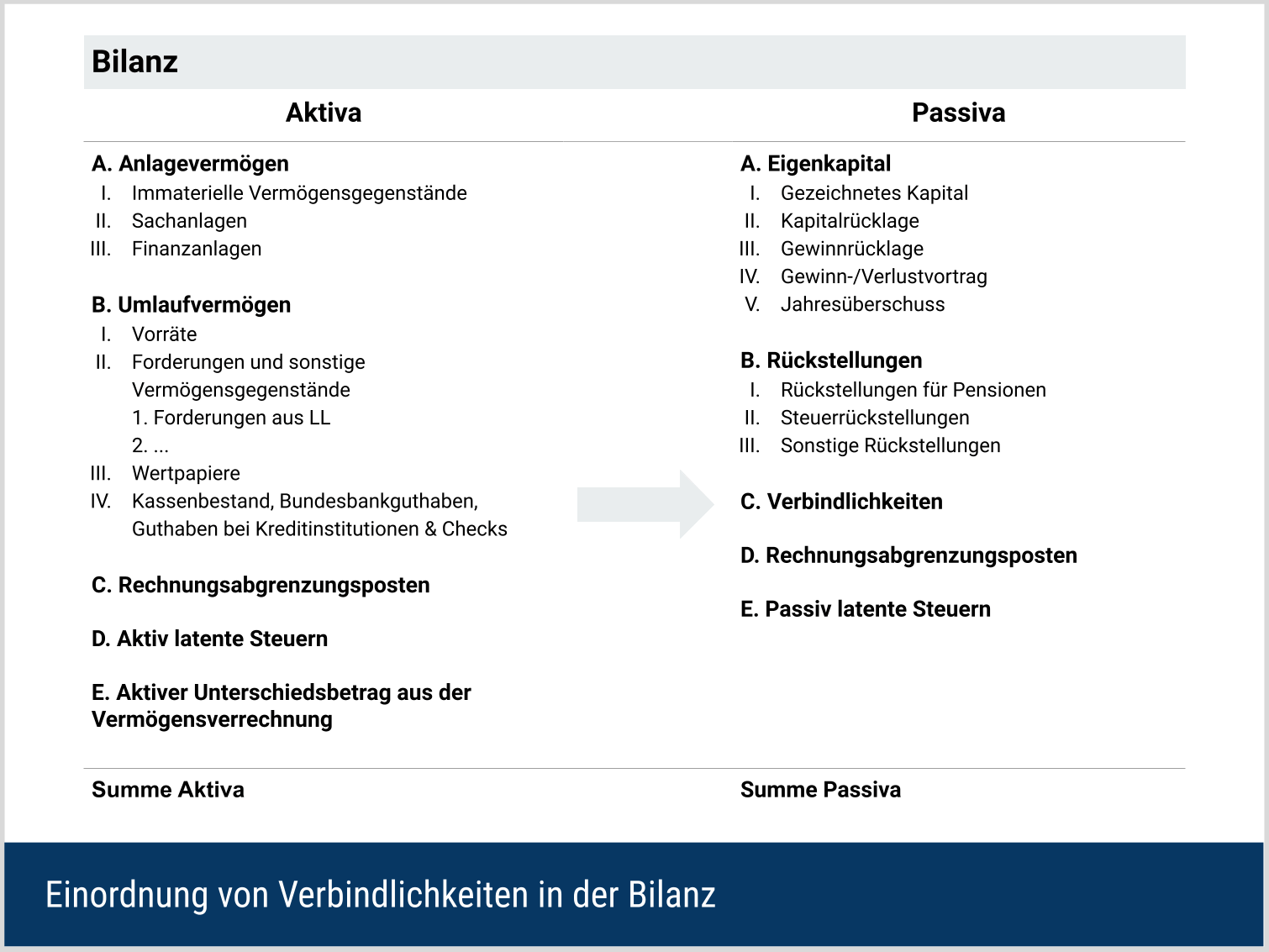

Einordnung der Verbindlichkeiten in der Bilanz

Im Handelsrecht sind Verbindlichkeiten von Unternehmen in der Bilanz auszuweisen. Sie erscheinen auf der Passivseite unter C. (nach A. „Eigenkapital“ und B. „Rückstellungen“). Anschließend folgen, sofern vorhanden, D. „Rechnungsabgrenzungsposten” und E. „Passive latente Steuern”.

Formel und Berechnung der Verbindlichkeiten

Zur Ermittlung der Verbindlichkeiten wird das Gesamtkapital (Bilanzsumme) um die Eigenkapitalpositionen vermindert. Vom Ergebnis sind gegebenenfalls Rückstellungen, passive Rechnungsabgrenzungsposten und passive latente Steuern abzuziehen.

Alternativ können sie als Summe aller unter C. ausgewiesenen Unterposten ermittelt werden.

Grundlagen

Verbindlichkeit vs. Forderung

Eine Verbindlichkeit entsteht, sobald eine vertragliche Leistung noch nicht erfüllt wurde. In der Praxis handelt es sich dabei meist um Geldschulden. Der Schuldner ist also verpflichtet, dem Gläubiger einen Geldbetrag zu zahlen. Grundsätzlich kann es jedoch auch jede andere vertraglich vereinbarte Leistung betreffen.

- Sachverbindlichkeit: Ein Unternehmen erhält eine Vorkassenzahlung. Dadurch entsteht eine Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden, der nun Gläubiger ist. Der Kunde erwartet jedoch keine Rückzahlung, sondern die Lieferung der bestellten Ware. Die Verbindlichkeit ist also nicht durch Geld, sondern durch Sachleistung zu erfüllen. In der Bilanz wird sie mit dem Vertragswert passiviert.

- Geldverbindlichkeit: Ein Unternehmen bezieht Waren auf Rechnung. Der Lieferant hat seine Leistung durch Lieferung bereits erbracht, die Zahlung des Kunden steht jedoch noch aus. Damit entsteht für den Kunden eine Geldverbindlichkeit in Höhe des Rechnungsbetrags.

Das Gegenstück zur Schuld ist die Forderung: Der Gläubiger hält eine Forderung, während der Schuldner eine Verbindlichkeit trägt.

Außenverpflichtungsprinzip

Eine Verbindlichkeit setzt eine gegenwärtige Verpflichtung gegenüber einem Dritten (gesetzlich oder vertraglich) voraus. Interne Absichten genügen nicht. (Ausnahmen für bestimmte Rückstellungen nach § 249 HGB bleiben unberührt.)

Damit eine Verbindlichkeit vorliegt, gilt in der Regel:

- Außenbezug: Verpflichtung gegenüber einem externen Gläubiger.

- Bestimmtheit: Betrag und/oder Fälligkeit sind vertraglich bestimmt bzw. verlässlich ermittelbar. Andernfalls liegt typischerweise eine Rückstellung vor.

- Ressourcenabfluss erwartet: Ein Abfluss von Zahlungsmitteln oder anderen Ressourcen ist zu erwarten.

Arten von Verbindlichkeiten

Im Handelsgesetzbuch (HGB) werden verschiedene Verbindlichkeiten explizit definiert. Im Folgenden sollen allerdings nur die praktisch relevanten Positionen zur Sprache kommen. Auch die Verbindlichkeiten aus verbundenen und beteiligten Unternehmen werden nachfolgend zusammen betrachtet, da es sich in beiden Fällen um Schuldverhältnisse innerhalb eines Konzernes handelt.

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr gelten als kurzfristige Verbindlichkeiten. In der Praxis entfällt ein großer Anteil auf Kreditoren. Darunter versteht man Lieferanten und Dienstleister, gegenüber denen ein Unternehmen noch Zahlungen zu leisten hat.

Daneben entstehen kurzfristige Verbindlichkeiten häufig aus Kontokorrentkrediten oder Steuerverpflichtungen. Steuern sind als Schulden zu erfassen, sobald sie entstanden und betragsmäßig bestimmt sind (z. B. Umsatzsteuer). Ist ihre Höhe oder Entstehung noch unsicher, erfolgt der Ausweis stattdessen als Steuerrückstellung.

Typische kurzfristige Verbindlichkeiten sind insbesondere:

- Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

- Steuerverbindlichkeiten

- erhaltene Anzahlungen von Kunden

- kurzfristige Bankverbindlichkeiten und Kredite

Langfristige Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten zeichnen sich durch eine Fälligkeit von mehr als einem Jahr aus. In der Praxis kann diese Kategorie ihrerseits in zwei Stufen unterteilt werden.

- Mittelfristige Verbindlichkeiten: Fälligkeit von ein bis fünf Jahren.

- Langfristige Verbindlichkeiten: Fälligkeit von über fünf Jahren. Müssen im Anhang der Unternehmensbilanz gesondert erläutert werden.

Die Entstehungsgrundlagen für langfristige Verbindlichkeiten sind üblicherweise weniger vielfältig als die möglichen Gründe für das kurzfristige Gegenstück. Typische Beispiele sind:

- Bankdarlehen,

- Schuldscheindarlehen/Anleihen,

- Leasingverbindlichkeiten (bei Bilanzierung beim Leasingnehmer, Finanzierungsleasing),

- ggf. langfristige Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Verbindlichkeiten und Forderungen innerhalb eines Konzerns stellen eine besondere Form der Schuldverhältnisse dar. Für beide Parteien besteht praktisch kein Ausfall- oder Erfüllungsrisiko. Typische Entstehungsgründe sind etwa Lieferungen einer Produktionsgesellschaft an eine Vertriebsgesellschaft. Ob der Vertrag mit einer Schwester- oder Tochtergesellschaft geschlossen wird, ist dabei nachrangig.

Aus Anlegersicht sind diese meist wenig relevant, da sie in der Konzernbilanz im Zuge der Konsolidierung häufig eliminiert werden. Für Analysen zur Liquidität und zur Finanzierungsabhängigkeit bleiben sie jedoch von Bedeutung.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten umfassen u. a. antizipative Abgrenzungen (z. B. Zinsen), Sozialversicherungsbeiträge sowie Steuer- und Abgabenverbindlichkeiten. Sie entstehen, wenn ein Aufwand bereits in der laufenden Periode anfällt, die Zahlung jedoch erst im Folgejahr erfolgt. Typisches Beispiel sind Kreditzinsen, die im Geschäftsjahr anfallen, aber erst später abgerechnet werden.

Andere Posten – etwa Bonuszahlungen oder Nebenkostenabrechnungen für Immobilien – sind gesondert zu prüfen. Liegt keine ausreichende Quantifizierbarkeit oder Eintrittswahrscheinlichkeit vor, handelt es sich nicht um Verbindlichkeiten.

Nachrangige Verbindlichkeiten

Nachrangige Verbindlichkeiten nehmen in der Bilanz eine Sonderstellung ein. Sie werden im Falle einer Insolvenz oder Liquidation erst nach Befriedigung aller übrigen Gläubiger erfüllt. Typischerweise gewähren Banken oder Risikokapitalgeber solche Kredite im zweiten Rang, um ein Unternehmen zu stabilisieren oder zu finanzieren. Das Risiko ist gegenüber vorrangigen Verbindlichkeiten deutlich höher, da ein Ausfall wahrscheinlicher ist.

Obwohl sie begrifflich zu den Verbindlichkeiten zählen, besitzen sie häufig eigenkapitalähnlichen Charakter. So müssen nachrangige Verbindlichkeiten bei der Prüfung einer bilanziellen Überschuldung im Rahmen eines Insolvenzantrags nicht zwingend berücksichtigt werden.

Masseverbindlichkeiten

Der Begriff der Masseverbindlichkeiten entstammt dem Insolvenzrecht. Sie bezeichnen nach § 55 InsO vorrangige Verbindlichkeiten der Insolvenzmasse, die regelmäßig nach Eröffnung des Verfahrens entstehen – etwa aus Rechtsgeschäften des Insolvenzverwalters, aus Massekosten oder aus fortlaufenden Miet- und Arbeitsentgelten.

Im Gegensatz dazu gelten vor Verfahrenseröffnung entstandene Schulden als Insolvenzforderungen und dürfen grundsätzlich nicht bevorzugt bedient werden. Masseverbindlichkeiten haben damit eine höhere Rangstellung und sind vorab aus der Insolvenzmasse zu begleichen.

Bewertung von Verbindlichkeiten

Die Bewertung richtet sich nach dem jeweiligen Regelwerk. HGB und IFRS nähern sich in der Praxis oft an, unterscheiden sich aber im Grundansatz.

Handelsrecht (HGB)

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag anzusetzen, also dem fälligen Rückzahlungsbetrag einschließlich bereits aufgelaufener, aber noch nicht bezahlter Zinsen und Gebühren. Bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen entspricht dieser Betrag in der Regel dem ausgewiesenen Rechnungsbetrag.

Eine Besonderheit ergibt sich aus dem Imparitätsprinzip: Eine Minderung von Verbindlichkeiten ist nur zulässig, wenn ein konkreter Buchungsbeleg vorliegt. Eine bloße Zusage des Lieferanten – auch schriftlich – reicht hierfür nicht aus. Erst eine Gutschrift berechtigt zur Ausbuchung oder Reduzierung.

Dieses Vorgehen folgt dem Vorsichtsprinzip des HGB. Verbindlichkeiten werden tendenziell eher hoch und Forderungen eher niedrig angesetzt. Ziel ist der Schutz potenzieller Fremdkapitalgeber.

IFRS

Finanzielle Verbindlichkeiten werden grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized Cost) nach der Effektivzinsmethode bewertet (IFRS 9). Das bedeutet: Zunächst erfolgt der Zugang zum Fair Value, zuzüglich direkt zurechenbarer Transaktionskosten. Anschließend erfolgt eine periodische Auf- bzw. Abzinsung.

Eine Fair-Value-Bewertung (FVTPL) gilt jedoch nur in bestimmten Fällen bzw. nach bestimmten Zuordnungen. Leasingverbindlichkeiten werden nach IFRS 16 mit dem Barwert der künftigen Leasingzahlungen angesetzt. Handelsverbindlichkeiten entsprechen in der Regel dem Rechnungsbetrag.

Interpretation von Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zentraler Bestandteil der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens. Zusammen mit Rückstellungen bilden sie das Fremdkapital. Verschiedene Kennzahlen setzen dieses in Relation zum Eigenkapital und ermöglichen eine Einschätzung von Risiko und Rendite.

Ein hoher Fremdkapitalanteil kann steigende Zinsaufwendungen nach sich ziehen, die den Cash Flow belasten und die finanzielle Flexibilität einschränken. Gleichzeitig eröffnet Verschuldung Chancen durch den Leverage-Effekt: Liegt die Gesamtkapitalrendite über dem Fremdkapitalzins (nach Steuern), erhöht sich die Eigenkapitalrendite mit wachsender Verschuldung. In diesem Fall können hohe Verbindlichkeiten positiv interpretiert werden.

Wichtige Kennzahlen sind:

- Equity to Asset Ratio (Eigenkapitalquote)

- Debt to Asset Ratio (Fremdkapitalquote)

- Debt to Equity Ratio (Verschuldungsgrad)

Cash Flow und Liquidität

Zinspflichtige Verbindlichkeiten – meist langfristiger Natur – führen zu laufenden Zinszahlungen und schmälern die verfügbaren liquiden Mittel. Für die gängigen Liquiditätskennzahlen stehen jedoch primär die kurzfristigen Verbindlichkeiten im Fokus, da sie zeitnah zu Auszahlungen führen.

Daher stellen die klassischen Liquiditätskennzahlen das Verhältnis von kurzfristigen Vermögenswerten zu kurzfristigen Verbindlichkeiten dar. So lassen sich nicht nur Rückschlüsse auf die Liquidität ziehen, Unternehmen können damit auch ihre Zahlungsfähigkeit aktiv steuern.

Wichtige Kennzahlen sind:

- Cash Ratio (Liquidität 1. Grades)

- Quick Ratio (Liquidität 2. Grades)

- Current Ratio (Liquidität 3. Grades)

Working Capital und Geldumschlagsdauer

Da Verbindlichkeiten maßgeblich in die Berechnung des Working Capitals einfließen, kann ein überdurchschnittlich hoher Wert das Working Capital stark reduzieren oder sogar ins Negative drehen. Dies kann eingeschränkte Wachstumsmöglichkeiten oder Überschuldung signalisieren, ist jedoch branchenabhängig – im Handel oder Lebensmitteleinzelhandel sind negative Werte durchaus üblich.

Der Cash Conversion Cycle (CCC) steht in direktem Zusammenhang mit dem Working Capital. Ziel vieler Unternehmen ist ein negativer CCC: übersteigt die Kreditorenlaufzeit (Days Payable Outstanding) die Summe aus Debitorenlaufzeit (Days Sales Outstanding und Produktions- / Lagerzyklus (Days Inventory Outstanding), finanzieren Lieferanten faktisch das gesamte operative Geschäft.

Hohe Verbindlichkeiten können somit ein Hinweis auf eine solche Finanzierung sein.

Analyse der Verbindlichkeiten im Zeitverlauf

Eine Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt häufig im Zeitverlauf, indem Bilanzpositionen aufeinanderfolgender Perioden verglichen und Entwicklungen grafisch aufbereitet werden.

- Steigende Schulden können sowohl negativ als auch positiv interpretiert werden: Einerseits deuten sie auf eine schwächere Zahlungsfähigkeit oder spätere Begleichung von Lieferantenrechnungen hin. Andererseits können sie Ausdruck wachsender Umsätze sein, die mit höheren Material- oder Warenlieferungen verbunden sind.

- Sinkende Schulden lassen sich ebenfalls zweischneidig deuten: Sie können für geringeres Risiko und pünktliche Zahlungen sprechen, aber auch auf rückläufige Umsätze oder Investitionen hindeuten.

Für eine fundierte Beurteilung ist daher die Einbeziehung weiterer Kennzahlen entscheidend. Ein direkter Vergleich von Umsatz und Schulden zeigt, ob sich beide Größen proportional entwickeln. Ergänzend können auch Investitionsausgaben (CapEx) oder Margen in die Analyse einbezogen werden.

Analyse im Unternehmensvergleich

Neben der zeitlichen Entwicklung bietet sich auch ein Vergleich der Verbindlichkeiten zwischen Unternehmen an. Aussagekräftig sind solche Vergleiche jedoch vor allem innerhalb derselben Branche, da Bilanzstrukturen zwischen Branchen stark variieren können. Produktionsunternehmen benötigen beispielsweise deutlich mehr Kapital als Dienstleister.

Grundsätzlich stellen Verbindlichkeiten einen Risikofaktor dar, da Fremdkapital stets zurückgezahlt werden muss. Das Risiko liegt einerseits in einer unzureichenden Rendite auf das eingesetzte Kapital, andererseits in möglichen Rückzahlungsproblemen. Entsprechend beeinflusst der Fremdkapitalanteil die Kreditwürdigkeit (Credit Rating) maßgeblich. Ratingagenturen bewerten hohe Verschuldung meist negativ und können zu Abwertungen gelangen.

Ein bereits hoch verschuldetes Unternehmen hat zudem weniger Spielraum für neue Finanzierungen und könnte dadurch Wachstumschancen – etwa durch Akquisitionen – verpassen. Im direkten Branchenvergleich schneidet daher in der Regel das weniger verschuldete Unternehmen besser ab, sofern alle anderen Faktoren gleich sind.

Verbindlichkeiten vs. Rückstellungen

Verbindlichkeiten sind in Höhe und Fälligkeit bestimmt. Sie beruhen auf einer rechtlichen Verpflichtung, die sicher einzuhalten ist. Im Zeitpunkt der Buchung sind sie grundsätzlich steuerpflichtig (Ausnahme: Istversteuerung bei kleinen Unternehmen).

Rückstellungen dagegen sind durch Ungewissheit gekennzeichnet: Höhe und/oder Fälligkeit stehen noch nicht fest. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, deren Eintritt überwiegend wahrscheinlich ist. Beispiele sind Rückstellungen für Reklamationen, Kundenboni oder anhängige Rechtsstreitigkeiten.

Rückstellungen sind nach HGB in drei Hauptkategorien gegliedert:

- Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

- Steuerrückstellungen

- Sonstige Rückstellungen

Nachteile der Verbindlichkeiten als Kennzahl

Trotz ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten weist die Kennzahl Verbindlichkeiten einige Einschränkungen auf:

- Beeinflussbarkeit durch das Unternehmen

Verbindlichkeiten lassen sich aktiv steuern. Durch vorzeitige Zahlungen können sie reduziert, durch Fremdkapitalaufnahme oder verzögerte Rückzahlungen erhöht werden. - Statischer Charakter

Schulden werden zum Bilanzstichtag erfasst. Entwicklungen davor und danach bleiben für Externe unsichtbar. Unternehmen können so Belastungen zeitlich verschieben, sodass Investoren erst in der nächsten Periode Kenntnis erhalten. - Geringe Aussagekraft im Alleingang

Ohne Relation zu Kapital, Umsatz oder anderen Kennzahlen liefern Verbindlichkeiten nur begrenzte Informationen. Erst in Kombination mit weiteren Größen sind fundierte Analysen möglich – allerdings steigt damit auch das Risiko von Fehlinterpretationen. - Fehlende Fälligkeitsstruktur

In der Bilanz ist nicht ersichtlich, ob kurzfristige Verbindlichkeiten in einem Tag oder erst in zwölf Monaten fällig sind. Für die Liquiditätsplanung ist dies jedoch entscheidend. Externe können die Zahlungsfähigkeit daher nicht zuverlässig bewerten. - Abhängigkeit von internen Prozessen

Verbindlichkeiten entstehen durch Buchungen im Rechnungswesen. Fehlerhafte Interpretation oder ungenaue Verbuchung – sei es durch Personal oder fehlerhafte Parametrisierung automatisierter Systeme – können das Ergebnis verfälschen.

Verbindlichkeiten im Praxisbeispiel

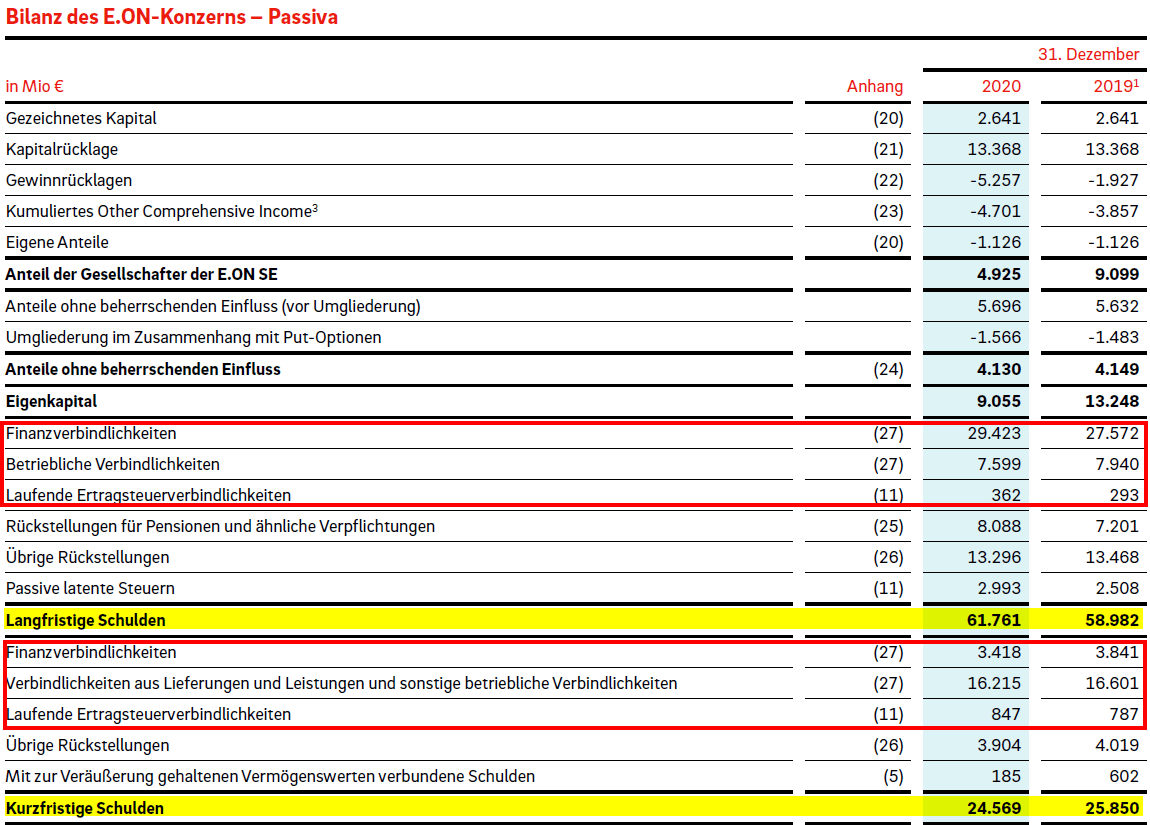

Im Geschäftsbericht 2020 des deutschen Energiekonzerns E.ON SE werden die Verbindlichkeiten in der Konzernbilanz und im Anhang als Schulden bezeichnet. Sie gliedern sich in langfristige und kurzfristige Schulden.

Analyse

Bei den langfristigen Schulden stellen die Finanzverbindlichkeiten mit knapp 30 Mrd. EUR rund 50 % der Gesamtposition dar. Im kurzfristigen Bereich dominieren „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige betriebliche Verbindlichkeiten“ mit über 16 Mrd. EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die langfristigen Schulden um fast 5 % gestiegen, während die kurzfristigen leicht zurückgingen. Für Investoren kann dies positiv zu bewerten sein, da langfristige Schulden eine höhere Planbarkeit bieten. Gleichzeitig legte der Umsatz um 20 Mrd. EUR auf insgesamt 60 Mrd. EUR zu. Da die Verbindlichkeiten im Verhältnis dazu unterproportional gestiegen sind, deutet dies auf eine insgesamt solide Entwicklung hin.

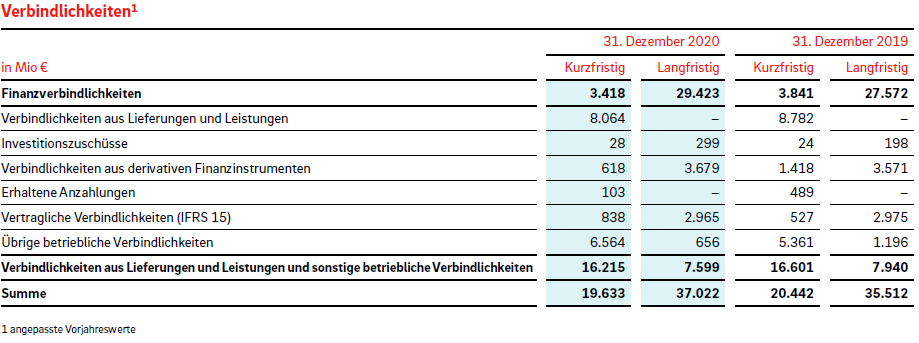

Zusammensetzung

Die detaillierte Struktur der Verbindlichkeiten ist im Anhang erläutert. So umfasst die größte Position der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht nur klassische Lieferantenverbindlichkeiten, sondern auch weitere Unterpositionen, die im Bericht gesondert ausgewiesen sind.

Kostenloses Webinar + PDF: So handelst du profitabel mit Optionen und generierst ein Zusatzeinkommen

Lerne in unserem kostenlosen Live-Webinar am 24.11.2025 um 18:30 Uhr, wie du mit dem Optionshandel ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Lerne, gute von schlechten Aktien zu unterscheiden und erkenne zuverlässig überteuerte Aktienkurse. Baue dir ein zweites Einkommen auf, mit dem du unabhängig der Marktlage Geld verdienen kannst. Klicke hier, um dich für das Webinar anzumelden.

Lerne in unserem kostenlosen Live-Webinar am 24.11.2025 um 18:30 Uhr, wie du mit dem Optionshandel ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Lerne, gute von schlechten Aktien zu unterscheiden und erkenne zuverlässig überteuerte Aktienkurse. Baue dir ein zweites Einkommen auf, mit dem du unabhängig der Marktlage Geld verdienen kannst. Klicke hier, um dich für das Webinar anzumelden.