Konjunkturzyklus – Definition & Phasen

Der Konjunkturzyklus oder Wirtschaftszyklus (englisch: Business Cycle) bezeichnet ein Muster wirtschaftlicher Expansion und Kontraktion, das sich über einen bestimmten Zeitraum wiederholt. Das Verständnis des Konjunkturzyklus kann Anlegern und Unternehmen helfen zu erkennen, wann sie investieren und wann sie ihr Geld zurückziehen sollten, da der Konjunkturzyklus in der Regel direkte Auswirkungen auf Aktien, Anleihen und Unternehmensgewinne hat.

🔴 Live-Webinar am 29.04.2024 um 18:30 Uhr

Ausbildung für Vermögensaufbau mit zusätzlichen monatlichen Einnahmen

Lerne, wie du an der Börse ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Unterscheide gute von schlechten Aktien, führe eigenständig eine Bewertung durch und erkenne den richtigen Aktienkurs. Lerne außerdem, wie du mit dem Optionshandel einen zusätzlichen Cashflow generierst.

Gute von schlechten Aktien unterscheiden

Gute von schlechten Aktien unterscheiden

Profitable Aktien- und Optionsstrategien

In jeder Marktlage Geld verdienen

Plus Gratis-PDF im Webinar: Dein Start in den erfolgreichen Optionshandel

Konjunkturzyklus – Definition

Als Konjunkturzyklus werden typischerweise Schwankungen der Wirtschaft zwischen Phasen des Wirtschaftswachstums (Expansion) und des Wirtschaftsrückgangs (Rezession) bezeichnet.

- Die wirtschaftliche Expansion ist durch Wachstum gekennzeichnet.

- Eine Kontraktion ist ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität, der mindestens einige Monate anhält.

Faktoren wie das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Zinssätze, die Gesamtbeschäftigung und die Verbraucherausgaben können dazu beitragen, das aktuelle Stadium des Wirtschaftszyklus zu bestimmen.

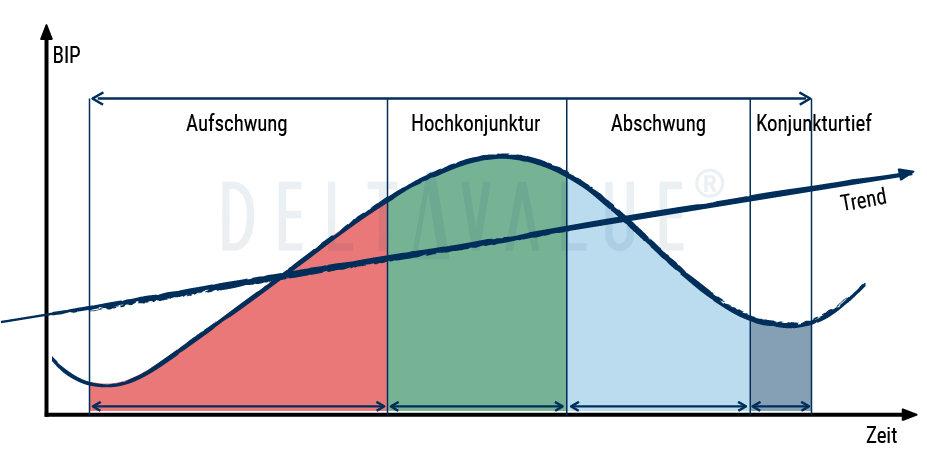

Die 4 Phasen des Wirtschaftszyklus

Der Konjunkturzyklus lässt sich in der Regel in vier Phasen unterteilen:

- Expansion (Aufschwung): In dieser Phase wächst die Wirtschaft. Sie ist gekennzeichnet durch einen Anstieg der Produktion, steigende Konsumausgaben, niedrige Arbeitslosigkeit und oft auch durch einen Anstieg der Inflation. Die Unternehmen investieren mehr, weil die Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen steigt.

- Hochkonjunktur: In dieser Phase erreicht die Wirtschaft ihren Höhepunkt. Die Wachstumsraten sind am höchsten, die Arbeitslosigkeit ist sehr niedrig und die Preise können stark steigen. Es kann auch zu Übertreibungen und Spekulationen auf den Märkten kommen.

- Kontraktion (Abschwung): Nach dem Höhepunkt beginnt die Wirtschaft zu schrumpfen. Die Produktion sinkt, die Arbeitslosigkeit steigt und die Konsumausgaben sinken. Die Inflation kann sich verlangsamen oder sogar in eine Deflation umschlagen.

- Konjunkturtief: Diese Phase des Zyklus ist erreicht, wenn die Wirtschaft die Talsohle durchschritten hat und sich das Wachstum zu erholen beginnt.

Gelegentlich wird dem Konjunkturzyklus noch die Erholungsphase als fünfte Phase hinzugefügt. Diese Phase ist durch einen allmählichen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität gekennzeichnet. Produktion, Beschäftigung und Konsum steigen. Der Aufschwung ist jedoch nicht immer stark oder schnell. Er kann langsam und ungleichmäßig verlaufen.

Dauer eines Konjunkturzyklus

Das National Bureau of Economic Research (NBER) ist die maßgebliche Quelle für offizielle Daten zu Konjunkturzyklen in den USA. Das NBER misst die Länge der Konjunkturzyklen hauptsächlich anhand der Veränderungen des Bruttoinlandsprodukts (BIP). (Gemessen wird von Tiefpunkt zu Tiefpunkt oder von Hochpunkt zu Hochpunkt).

Von den 1950er Jahren bis heute dauerten die Konjunkturzyklen in den USA im Durchschnitt etwa fünfeinhalb Jahre. Die Länge der Zyklen variiert jedoch stark und reicht von nur 18 Monaten im Zyklus 1981-1982 bis zur rekordverdächtig langen Expansion, die 2009 begann und nur durch die COVID-19-Krise im Jahr 2020 unterbrochen wurde.

Diese große Schwankungsbreite in der Länge der Zyklen räumt mit dem Mythos auf, dass Konjunkturzyklen an Altersschwäche sterben können oder einen regelmäßigen natürlichen Aktivitätsrhythmus darstellen. Es ist jedoch umstritten, welche Faktoren zur Länge eines Konjunkturzyklus beitragen und wodurch er überhaupt entsteht.

Konjunkturzyklus – Wichtige Indikatoren

Die jeweils aktuellen Phasen des Konjunkturzyklus lassen sich anhand einiger Indikatoren bestimmen. Diese Kennzahlen sollten jedoch substanzielle Veränderungen zum Vorjahr (oder Vormonat) aufweisen, damit diese als Anzeichen für eine Änderung des Wirtschaftszyklus gedeutet werden können.

Des Weiteren sollten die Veränderungen nicht eindeutig durch andere Faktoren als Veränderungen der Konjunktur zustande kommen. (Beispielsweise eine hohe Inflation, die durch vorherige Steuerrabatte zustande kommt.)

Unter anderem können die folgenden Kennzahlen dabei helfen, die Phase des Konjunkturzyklus zu bestimmen:

- Arbeitslosigkeit: Sinkt die Arbeitslosigkeit und wird somit eine höhere Beschäftigungsquote erreicht, ist dies ein Zeichen für Expansion. Sinkt die Beschäftigungsquote hingegen, kann dies ein Zeichen für einen wirtschaftlichen Abschwung sein.

- Konsumentenausgaben: Sinken die Konsumentenausgaben, ist dies ein Zeichen für einen wirtschaftlichen Abschwung. Steigen diese hingegen, kann dies ein Zeichen für einen wirtschaftlichen Aufschwung sein.

- Unternehmensgewinne: In Phasen des Aufschwungs steigen in der Regel auch die Unternehmensgewinne an. Befindet sich die Wirtschaft im Abschwung, fällt es Unternehmen hingegen schwer zu wachsen, weshalb die Unternehmensgewinne schrumpfen oder stagnieren.

- Inflation: Steigen die Preise von Konsumgütern (verhältnismäßig moderat), ist dies ein Anzeichen für Wirtschaftswachstum, da die Unternehmen ohne sonderliche Absatzeinbußen die Preise ihrer Produkte erhöhen können. Bei einer Deflation (die Preise sinken) ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die Wirtschaft in einem Abschwung befindet oder kurz vor einem solchen steht.

- Bruttoinlandsprodukt (BIP): Ein steigendes BIP ist ein Indikator für wirtschaftlichen Aufschwung, während ein fallendes BIP ein Indikator für wirtschaftlichen Abschwung darstellt.

Management von Wirtschaftszyklen

Regierungen, Finanzinstitute und Investoren agieren im Verlauf von Konjunkturzyklen auf unterschiedliche Weise.

- Regierungen: Regierungen setzen häufig die Finanzpolitik ein. Um eine Rezession zu beenden, kann die Regierung eine expansive Finanzpolitik betreiben, die ein schnelles Ausgabendefizit beinhaltet. Sie kann auch eine kontraktive Fiskalpolitik betreiben, indem sie Steuern erhebt und einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet, um die Gesamtausgaben zu senken und so eine Überhitzung der Wirtschaft während des Aufschwungs zu verhindern.

- Zentralbanken: Die Zentralbanken können die Geldpolitik einsetzen. Wenn der Konjunkturzyklus in den Abschwung gerät, kann eine Zentralbank die Zinssätze senken oder eine expansive Geldpolitik betreiben, um Ausgaben und Investitionen anzukurbeln. Während eines Aufschwungs kann sie eine kontraktive Geldpolitik betreiben, indem sie die Zinssätze anhebt und den Kreditfluss in die Wirtschaft verlangsamt, um den Inflationsdruck und die Notwendigkeit einer Marktkorrektur zu verringern.

- Investoren: In Zeiten der Expansion finden Anleger oft Chancen in einer Growth-Strategie, die oft in den Börsensektoren Technologie, Investitionsgüter und Energie setzt. Wenn die Wirtschaft schrumpft, können Anleger defensive Aktien kaufen, die in Rezessionen florieren, z. B. Versorger, Finanzunternehmen und das Gesundheitswesen.

- Zyklische Unternehmen, die sich in der Regel ähnlich wie die Konjunktur entwickeln, haben die Möglichkeit strategisch zu planen, um sich vor drohenden Abschwüngen zu schützen. Warnzeichen einer bevorstehenden Rezession können beispielsweise darauf hindeuten, dass das Unternehmen nicht expandieren sollte. Stattdessen werden beispielsweise die Bargeldreserven aufgestockt.

Analyse von Konjunkturzyklen

Es gibt verschiedene Denkweisen, nach denen Konjunkturzyklen analysiert werden können. Nachfolgend werden die Ansichten dreier in der Wissenschaft vertretener Denkrichtungen – des Monetarismus, des Keynesianismus und der so genannten Österreichischen Schule – kurz dargestellt.

Monetarismus

Der Monetarismus ist eine Denkweise, die davon ausgeht, dass Regierungen wirtschaftliche Stabilität über die Anpassung Wachstumsrate der Geldmenge erreichen können. Dabei wird der Wirtschaftszyklus mit dem Kreditzyklus verknüpft. Änderungen der Zinssätze können die Wirtschaftstätigkeit einschränken oder anregen, indem sie die Kreditaufnahme von Haushalten, Unternehmen und dem Staat teurer oder günstiger machen.

Der berühmte Ökonom und “Proto-Monetarist” Irving Fisher vertrat die Ansicht, dass es so etwas wie ein Gleichgewicht nicht gibt, was die Interpretation von Konjunkturzyklen noch komplexer macht.

Er argumentierte, dass diese Zyklen existieren, weil sich die Wirtschaft von Natur aus in einem Bereich des Ungleichgewichts bewegt. Dies wurde damit begründet, dass die Produzenten ständig über- oder unterinvestieren und über- oder unterproduzieren, während sie versuchen, die sich ständig ändernde Verbrauchernachfrage zu befriedigen.

Keynesianismus

Der keynesianische Ansatz geht davon aus, dass Veränderungen der Gesamtnachfrage, die durch die inhärente Instabilität und Volatilität der Investitionsnachfrage ausgelöst werden, für die Entstehung von Zyklen verantwortlich sind.

Wenn sich die Stimmung in der Wirtschaft eintrübt und die Investitionen zurückgehen, kann dies zu einer sich selbst erfüllenden Schleife wirtschaftlichen Unbehagens führen. Weniger Ausgaben bedeuten weniger Nachfrage, was die Unternehmen dazu veranlasst, Mitarbeiter zu entlassen. Arbeitslose Arbeitnehmer bedeuten weniger Konsumausgaben, und die gesamte Wirtschaft schrumpft, weshalb Anreize geschaffen werden müssen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Österreichische Schule

Diese Ökonomen argumentieren, dass die Manipulation von Krediten und Zinssätzen durch die Zentralbank zu unhaltbaren Verzerrungen in der Struktur der Beziehungen zwischen den Sektoren und Unternehmen führt, die während einer Rezession unterstützt werden sollen.

Jedes Mal, wenn die Zentralbank die Zinssätze unter das Niveau senkt, das der Markt auf natürliche Weise bestimmen würde, werden Investitionen und Unternehmen in die Sektoren und Produktionsprozesse gelenkt, die am meisten von den niedrigen Zinssätzen profitieren. Gleichzeitig wird die reale Ersparnis, die zur Finanzierung dieser Investitionen notwendig ist, durch die künstlich niedrigen Zinsen unterdrückt.

Letztlich werden die nicht nachhaltigen Investitionen in einer Reihe von Firmenzusammenbrüchen und fallenden Vermögenspreisen aufgezehrt, was zu einem wirtschaftlichen Abschwung führt.

Kostenloses Webinar + PDF: So handelst du profitabel mit Optionen und generierst ein Zusatzeinkommen

Lerne in unserem kostenlosen Live-Webinar am 29.04.2024 um 18:30 Uhr, wie du mit dem Optionshandel ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Lerne, gute von schlechten Aktien zu unterscheiden und erkenne zuverlässig überteuerte Aktienkurse. Baue dir ein zweites Einkommen auf, mit dem du unabhängig der Marktlage Geld verdienen kannst. Klicke hier, um dich für das Webinar anzumelden.

Lerne in unserem kostenlosen Live-Webinar am 29.04.2024 um 18:30 Uhr, wie du mit dem Optionshandel ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Lerne, gute von schlechten Aktien zu unterscheiden und erkenne zuverlässig überteuerte Aktienkurse. Baue dir ein zweites Einkommen auf, mit dem du unabhängig der Marktlage Geld verdienen kannst. Klicke hier, um dich für das Webinar anzumelden.