EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) – Definition & Berechnung

Earning Before Interest and Taxes (Abkürzung: EBIT, deutsch: Gewinn vor Zinsen und Steuern) bezeichnet das in einer Periode erzielte Betriebsergebnis ohne Berücksichtigung von Zinsaufwendungen und Ertragsteuern. Diese betriebswirtschaftliche Kennzahl ermöglicht den internationalen Vergleich von Unternehmen und wird daher von nahezu allen Aktiengesellschaften als zentrale Ergebnisgröße ausgewiesen.

🔴 Live-Webinar am 24.11.2025 um 18:30 Uhr

Ausbildung für Vermögensaufbau mit zusätzlichen monatlichen Einnahmen

Lerne, wie du an der Börse ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Unterscheide gute von schlechten Aktien, führe eigenständig eine Bewertung durch und erkenne den richtigen Aktienkurs. Lerne außerdem, wie du mit dem Optionshandel einen zusätzlichen Cashflow generierst.

Gute von schlechten Aktien unterscheiden

Gute von schlechten Aktien unterscheiden

Profitable Aktien- und Optionsstrategien

In jeder Marktlage Geld verdienen

Plus Gratis-PDF im Webinar: Dein Start in den erfolgreichen Optionshandel

EBIT – Definition

Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) misst den operativen Gewinn eines Unternehmens, ohne Berücksichtigung von Zinsaufwand und Steuern. Diese Kennzahl zeigt, wie profitabel das Kerngeschäft ist (z. B. durch den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen) – unabhängig von Finanzierung oder Steuersituation.

Berechnung des EBIT

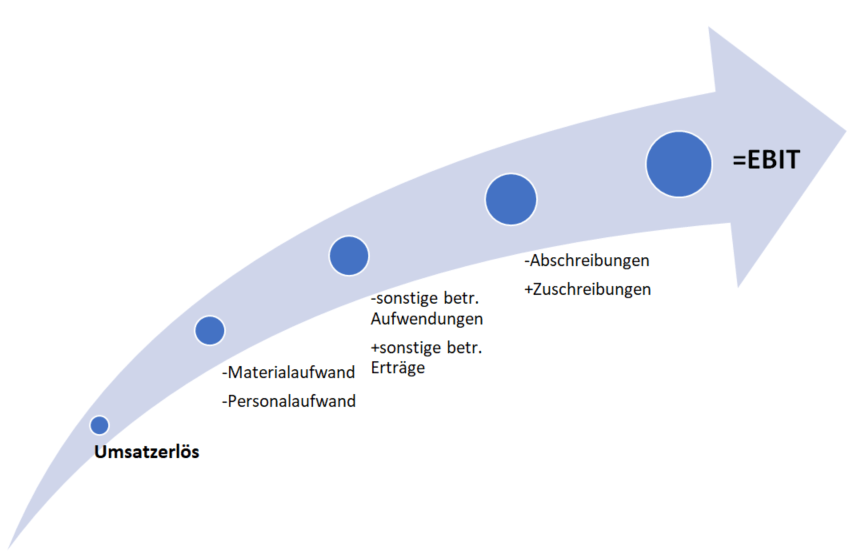

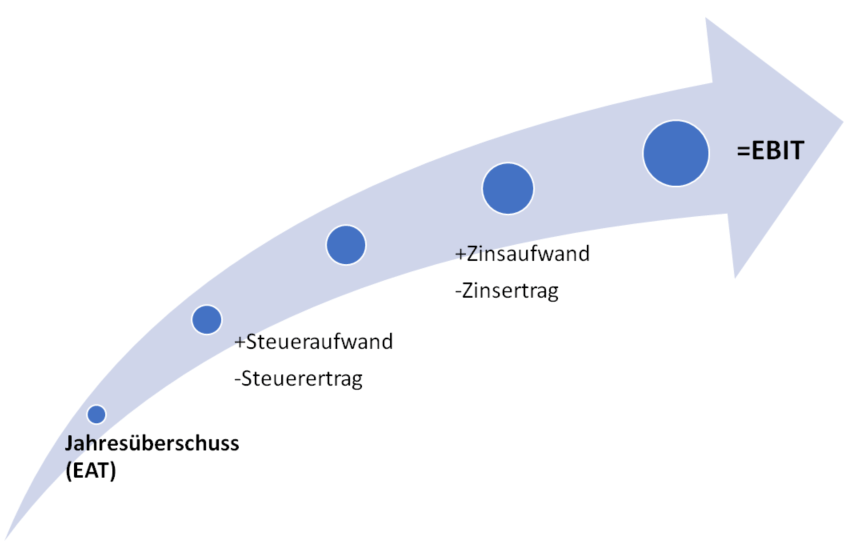

Das EBIT kann entweder auf Basis des Umsatzes oder des Jahresüberschusses berechnet werden. Je nachdem erfolgt die Berechnung in der Gewinn- und Verlustrechnung vorwärts (ausgehend vom Umsatz) oder rückwärts (ausgehend vom Jahresüberschuss).

Wenn das Ergebnis um einmalige oder nicht operative Effekte bereinigt wird, spricht man vom bereinigten (adjusted) EBIT.

Berechnung ausgehend vom Umsatz (Top-Down)

Ermittlung nach dem Umsatzkostenverfahren (UKV)

Das EBIT wird berechnet, indem zunächst vom Umsatz die Cost of Goods Sold (COGS) abgezogen und anschließend die betrieblichen Aufwendungen (wie Verwaltungs-, Vertriebs- und sonstige operative Kosten) subtrahiert werden.

Die Formel lautet:

Ermittlung nach dem Gesamtkostenverfahren (GKV)

Das EBIT nach dem Gesamtkostenverfahren (GKV) wird wie folgt ermittelt:

Operatives Ergebnis vor Abschreibungen und Zuschreibungen:

Umsatzerlöse

– Materialaufwand

– Personalaufwand

– sonstige betriebliche Aufwendungen

+ sonstige betriebliche Erträge

Berücksichtigung von Wertveränderungen:

– Abschreibungen

+ Zuschreibungen (sofern vorhanden)

Die Formel dafür lautet:

Berechnung ausgehend vom Jahresüberschuss (Bottom-Up)

In dieser Variante ergibt sich das EBIT aus der Summe von Jahresüberschuss (Net Income) und den hinzugerechneten Ertragsteuern sowie den Zinsaufwendungen. Abgezogen werden hingegen Steuer- und Zinserträge.

Die Formel lautet wie folgt:

Berechnung des bereinigten EBIT

Das bereinigte EBIT (Adjusted EBIT) wird berechnet, indem zum regulären EBIT alle einmaligen, nicht-operativen Aufwendungen hinzugerechnet und alle einmaligen, nicht-operativen Erträge abgezogen werden.

Die Formel dafür lautet:

Zu den Sondereffekten zählen beispielsweise:

- Restrukturierungskosten (z. B. Werksschließungen, Abfindungen)

- Rechtskosten / Prozessrückstellungen

- Wertminderungen (Impairments)

- Gewinne/Verluste aus Unternehmensverkäufen

- Einmalige staatliche Förderungen oder Abschreibungen

- Pandemiebedingte Sonderbelastungen

- Naturkatastrophen-Schäden (wenn außergewöhnlich)

Interpretation: Was zeigt das EBIT?

Ein positives EBIT zeigt, dass das Unternehmen seine operativen Kosten decken und darüber hinaus einen Überschuss erzielen kann. Ein negatives EBIT bedeutet hingegen, dass das Kerngeschäft nicht profitabel ist, selbst ohne Berücksichtigung von Zinsen oder Steuern. Dies kann ein Warnsignal für Investoren und die Geschäftsführung sein.

Wichtig ist jedoch nicht nur der absolute Wert, sondern auch der Trend im Zeitablauf:

- Steigendes EBIT spricht für Effizienzsteigerung oder Wachstum,

- Sinkendes EBIT kann auf steigende Kosten oder sinkende Nachfrage hindeuten.

Einen pauschalen Schwellenwert dafür, was ein „gutes“ EBIT ist, gibt es jedoch nicht.

Bedeutung der Kennzahl

Ein besonderer Vorteil des EBIT liegt in seiner Unabhängigkeit von der Finanzierungsstruktur eines Unternehmens. Ob ein Unternehmen stärker mit Eigen- oder Fremdkapital arbeitet, spielt für die Kennzahl keine Rolle, da Zinsaufwendungen und Zinserträge ausgeklammert werden. Dadurch ist eine neutrale Beurteilung der operativen Leistung möglich, ohne dass die Kapitalstruktur oder steuerliche Optimierungen das Ergebnis verfälschen.

Ebenso berücksichtigt die Kennzahl keine steuerlichen Unterschiede zwischen Ländern oder Regionen. Dadurch wird eine faire Vergleichsgrundlage geschaffen: Ein Manager in einem Hochsteuerland wie Deutschland wird nicht schlechter bewertet als einer in einer Steueroase, nur weil sein Unternehmen mehr Steuern zahlt.

Im Gegenteil: Ein Unternehmen, das trotz hoher Steuerbelastung ein starkes EBIT erwirtschaftet, beweist unternehmerische Qualität. Die Kennzahl hilft Investoren also, den wahren wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zu erkennen – jenseits steuerlicher Vorteile oder Bilanzkosmetik.

Vorteile des EBIT

Das EBIT eignet sich sehr gut für internationale und brancheninterne Unternehmensvergleiche. Es dient Kreditgebern insbesondere als Indikator für die operative Leistungsfähigkeit und liefert darüber hinaus wichtige Einblicke in die operative Effizienz eines Unternehmens.

Ein weiterer Vorteil dieser Kennzahl ist ihre relative Stabilität, da sie weniger stark von Einmaleffekten und außerordentlichen Ereignissen beeinflusst wird als das Nettoergebnis.

Weist ein Unternehmen beispielsweise eine niedrige Gewinnspanne aus, kann eine EBIT-Analyse dabei helfen, zu unterscheiden, ob es sich um ein unternehmensspezifisches Problem oder einen branchenweiten Rückgang handelt.

Oft wird die Kennzahl auch relativ zum Umsatz betrachtet, beispielsweise in Form der EBIT-Marge, um Vergleiche zwischen Unternehmen unterschiedlicher Größe zu ermöglichen, da größere Unternehmen in der Regel höhere absolute operative Ergebnisse erzielen.

Grenzen und Nachteile des EBIT

So nützlich das EBIT für die Beurteilung der operativen Leistungsfähigkeit auch ist, alleinstehend ist es nur bedingt aussagekräftig. Die Kennzahl gibt keine Auskunft über die Herkunft des Ergebnisses, sondern lediglich darüber, ob ein operativer Gewinn oder Verlust vorliegt. Wichtige Differenzierungen, etwa nach Regionen, Produktlinien oder Vertriebskanälen, fehlen.

Diese wären jedoch entscheidend, um Stärken und Schwächen im Geschäftsmodell zu erkennen. Während das interne Controlling solche Segmentdaten oft liefert, bleiben sie für externe Analysten meist verborgen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft den vermeintlichen Vorteil, nur den operativen Bereich zu betrachten. Gerade das Ausblenden von Zinsen und außerordentlichen Aufwendungen kann trügerisch sein. Zwar hat das Management auf diese Faktoren oft wenig direkten Einfluss, doch sie können ein Unternehmen dennoch in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten bringen.

So kann ein Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern lange positiv erscheinen, während unterhalb der EBIT-Zeile massive Probleme lauern, etwa hohe Fremdkapitalzinsen oder Verluste aus Sondereffekten. Diese Risiken werden im EBIT nicht sichtbar, sondern erst im Finanzergebnis oder Jahresüberschuss.

EBIT-Marge: Maßstab für operative Profitabilität

Die EBIT-Marge, auch bekannt als Return on Sales (ROS) oder operative Marge, zeigt, wie viel Prozent des Umsatzes ein Unternehmen als Gewinn vor Zinsen und Steuern erwirtschaftet werden.

Höhere Werte weisen in der Regel auf effizientere Unternehmen bzw. profitablere Geschäftsmodelle hin. Diese können jedoch von Branche zu Branche stark variieren. In margenschwachen Branchen, wie dem Lebensmittelhandel, können bereits niedrige einstellige Prozente des Umsatzes (3-5%) als solide betrachtet werden. In margenstarken Branchen (z. B. Software, Pharma) können auch zweistellige Werte üblich sein.

EV/EBIT: Unternehmensbewertung auf operativer Basis

Das EV/EBIT setzt den Enterprise Value (EV), also den Börsenwert plus die Nettoschulden, ins Verhältnis zum operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern.

Ein niedriger EV/EBIT-Wert kann auf eine günstige Bewertung hinweisen, während ein hoher Wert auf eine mögliche Überbewertung schließen lässt. Die Kennzahl ist besonders nützlich für den Vergleich von Unternehmen mit unterschiedlicher Finanzierungsstruktur, da sie nicht vom Nettogewinn beeinflusst wird.

EBIT vs. EBITDA

Während das EBIT den operativen Gewinn abbildet, ähnelt das Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) eher dem operativen Cashflow, da nicht zahlungswirksame Aufwendungen (z. B. Abschreibungen) ausgeklammert werden.

Das EBIT gilt oft als realistischer, da es auch den Werteverzehr durch Investitionen berücksichtigt. Das EBITDA ist hingegen stärker zahlungsorientiert, aber auch anfälliger für eine geschönte Darstellung der Ertragslage.

- Das EBIT wird typischerweise verwendet, um die Rentabilität von Geschäftsbereichen oder Unternehmen innerhalb einer Branche zu vergleichen.

- Das EBITDA dient hingegen häufig als Maßstab für den Vergleich von Cashflows, insbesondere bei Unternehmen mit unterschiedlichen Kapitalstrukturen, Investitionsvolumina oder steuerlichen Rahmenbedingungen.

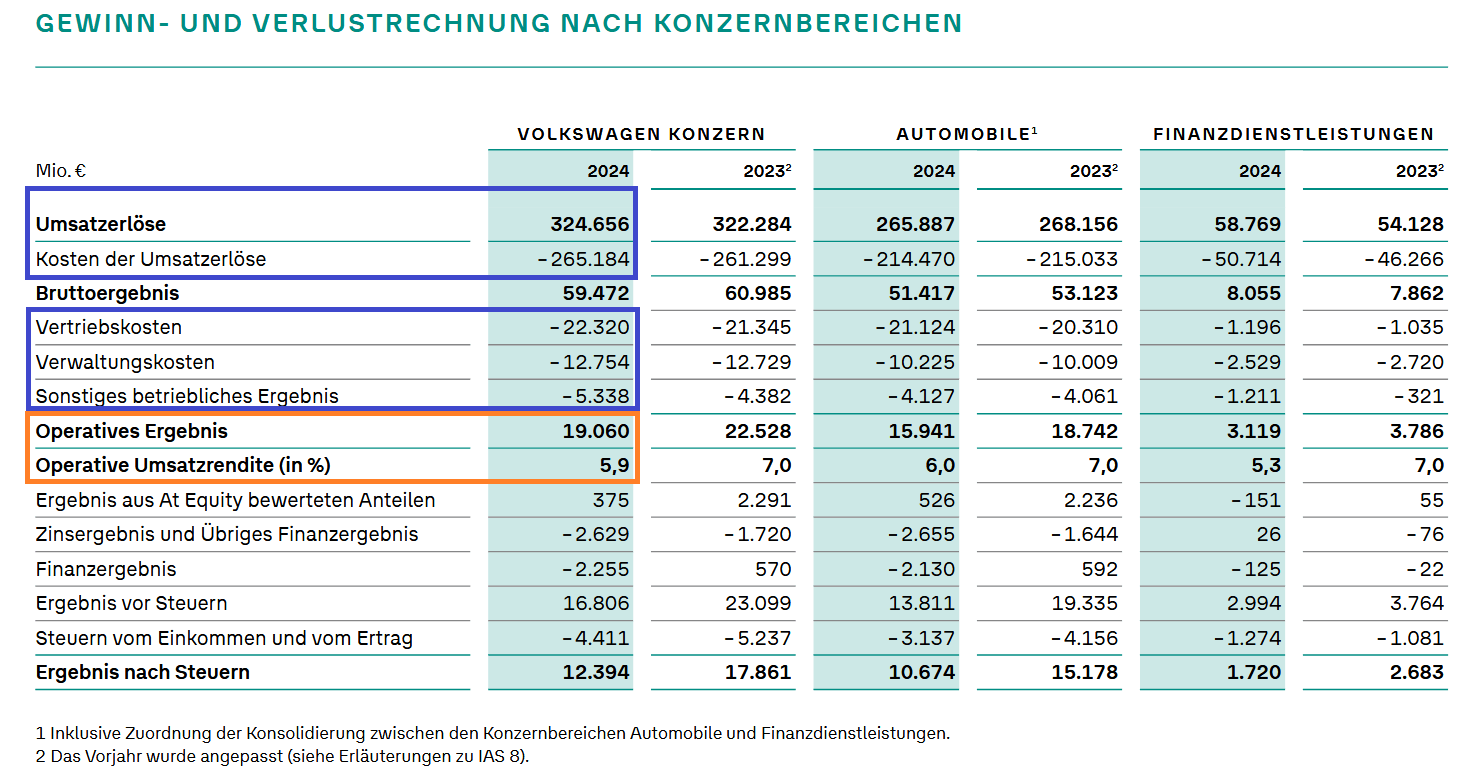

Beispiel: Ablesen des EBIT

Ein potenzieller Investor könnte theoretisch das EBIT eines Unternehmens anhand der GuV-Daten selbst ermitteln – wie oben beschrieben, etwa vom Umsatz ausgehend. In der Praxis ist das jedoch selten notwendig: Aufgrund der internationalen Bedeutung dieser Kennzahl wird sie in den meisten Geschäftsberichten bereits direkt ausgewiesen.

Ein Beispiel liefert der Jahresbericht 2024 der Volkswagen AG. Der hier gezeigte Auszug zeigt die Gewinn- und Verlustrechnung nach Konzernbereichen. Für den Volkswagen-Konzern insgesamt ergibt sich:

- Umsatzerlöse: 324.656 Mio. €

- Operatives Ergebnis (EBIT): 19.060 Mio. €

- Operative Umsatzrendite (EBIT-Marge): 5,9 %

Damit wird deutlich: Im Jahr 2024 erzielt der Konzern einen operativen Gewinn von 19,06 Mrd. € und kann 5,9 Cent Gewinn pro Euro Umsatz aus dem Kerngeschäft erwirtschaften.

Die Berechnung folgt dabei dem klassischen Top-Down-Ansatz: Ausgehend vom Umsatz werden Zwischenschritte wie das Bruttoergebnis, die Vertriebskosten, der Verwaltungsaufwand und die sonstigen betrieblichen Ergebnisse durchlaufen – genauso wie in dem dargestellten Umsatzkostenverfahren.

Kostenloses Webinar + PDF: So handelst du profitabel mit Optionen und generierst ein Zusatzeinkommen

Lerne in unserem kostenlosen Live-Webinar am 24.11.2025 um 18:30 Uhr, wie du mit dem Optionshandel ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Lerne, gute von schlechten Aktien zu unterscheiden und erkenne zuverlässig überteuerte Aktienkurse. Baue dir ein zweites Einkommen auf, mit dem du unabhängig der Marktlage Geld verdienen kannst. Klicke hier, um dich für das Webinar anzumelden.

Lerne in unserem kostenlosen Live-Webinar am 24.11.2025 um 18:30 Uhr, wie du mit dem Optionshandel ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Lerne, gute von schlechten Aktien zu unterscheiden und erkenne zuverlässig überteuerte Aktienkurse. Baue dir ein zweites Einkommen auf, mit dem du unabhängig der Marktlage Geld verdienen kannst. Klicke hier, um dich für das Webinar anzumelden.