Prospect Theory (Neue Erwartungstheorie) – Definition & Beispiel

Die Prospect Theory (deutsch: „Prospect-Theorie“, auch „Neue Erwartungstheorie“) ist eine von Kahneman und Tversky entwickelte verhaltenspsychologische Entscheidungstheorie, die beschreibt, wie Menschen tatsächlich Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit treffen. Sie wurde 1979 von den Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky vorgestellt und bietet eine Alternative zur klassischen Erwartungsnutzentheorie.

🔴 Live-Webinar am 01.09.2025 um 18:30 Uhr

Ausbildung für Vermögensaufbau mit zusätzlichen monatlichen Einnahmen

Lerne, wie du an der Börse ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Unterscheide gute von schlechten Aktien, führe eigenständig eine Bewertung durch und erkenne den richtigen Aktienkurs. Lerne außerdem, wie du mit dem Optionshandel einen zusätzlichen Cashflow generierst.

Gute von schlechten Aktien unterscheiden

Gute von schlechten Aktien unterscheiden

Profitable Aktien- und Optionsstrategien

In jeder Marktlage Geld verdienen

Plus Gratis-PDF im Webinar: Dein Start in den erfolgreichen Optionshandel

Was ist die Prospect Theory? – Definition

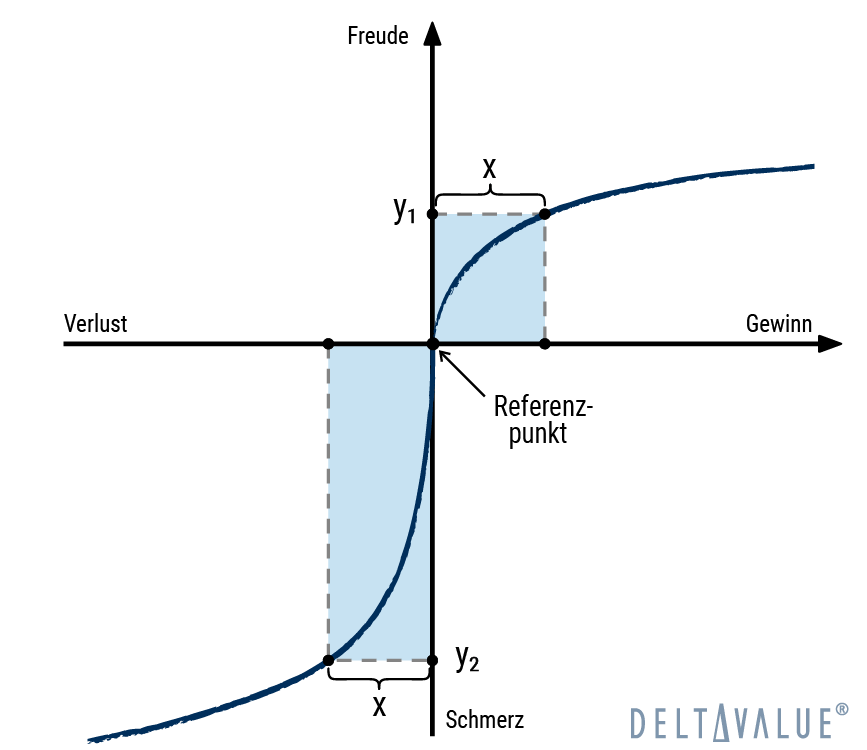

Die Prospect Theory beschreibt, wie Menschen unter Risiko Entscheidungen treffen – nicht rein rational, sondern stark beeinflusst durch subjektive Wahrnehmung. Zentrale Merkmale sind die Verlustaversion (Verluste wiegen schwerer als gleich große Gewinne) und die Orientierung an einem individuellen Referenzpunkt, statt an absoluten Werten.

Daraus folgt, dass Menschen dazu neigen, bei Gewinnen risikoscheu und bei Verlusten risikofreudig zu handeln. Aus klassisch-ökonomischer Sicht erscheinen ihre Entscheidungen dadurch oft irrational.

Wie funktioniert die Prospect Theory?

Die Prospect Theory erklärt, dass Menschen Entscheidungen unter Risiko nicht rational nach dem erwarteten Nutzen treffen, sondern auf Basis subjektiver Bewertungen von Gewinnen und Verlusten relativ zu einem persönlichen Referenzpunkt.

Dabei werden Verluste stärker gewichtet als gleich große Gewinne (Verlustaversion), und Wahrscheinlichkeiten werden verzerrt wahrgenommen (Weighting Function). Eine Option mit sicherem Gewinn wird meist bevorzugt gegenüber einer risikobehafteten Alternative mit gleichem Erwartungswert – vor allem durch die Art und Weise, wie die Entscheidung gerahmt ist (Framing-Effekt).

Beispiel zur Prospect Theory

Stellen Sie sich vor, Sie stehen vor folgender Entscheidung:

- Option A: Sie erhalten sicher 500 Euro.

- Option B: Sie haben eine 50 % Chance auf 1.000 Euro und eine 50 % Chance auf 0 Euro.

Obwohl der Erwartungswert beider Optionen gleich ist (jeweils 500 Euro), entscheiden sich die meisten Menschen für Option A – den sicheren Gewinn. Das zeigt die Risikoaversion im Bereich von Gewinnen, wie sie die Prospect Theory vorhersagt.

Wird dieselbe Entscheidung jedoch anders formuliert, ändert sich oft die Wahl:

- Option C: Sie verlieren sicher 500 Euro.

- Option D: Sie haben eine 50 % Chance, 1.000 Euro zu verlieren, und eine 50 % Chance, nichts zu verlieren.

In dieser negativen (Verlust-)Rahmung entscheiden sich nun viele für Option D – also die riskantere Variante. Das widerspiegelt die Tendenz, im Verlustbereich risikofreudiger zu sein, um einen sicheren Verlust zu vermeiden.

Psychologische Effekte in der Prospect Theory

Drei zentrale psychologische Effekte veranschaulichen die Kernaussagen der Prospect Theory:

- Gewissheitseffekt (Certainty Effect): Menschen bevorzugen sichere Gewinne gegenüber riskanten, selbst wenn beide denselben Erwartungswert haben. Umgekehrt sind sie bereit, bei sicheren Verlusten Risiken einzugehen, um den Verlust zu vermeiden.

- Isolationseffekt (Isolation Effect): In komplexen Entscheidungssituationen blenden Menschen häufig ähnliche oder irrelevante Informationen aus, um kognitive Belastung zu reduzieren. Dadurch kann die Entscheidung stark vom Framing beeinflusst werden.

- Verlustaversion (Loss Aversion): Verluste wirken psychologisch stärker als gleich große Gewinne. Deshalb vermeiden Menschen tendenziell Entscheidungen, die als Verluste empfunden werden, selbst wenn sie rational betrachtet vorteilhaft wären.

Hintergründe und Entstehung der Theorie

Die Prospect Theory wurde 1979 von Daniel Kahneman und Amos Tversky entwickelt und gilt als Reaktion auf die Grenzen der klassischen Erwartungsnutzentheorie (engl.: expected utility theory). Während letztere davon ausgeht, dass Menschen rational nach dem höchsten erwarteten Nutzen entscheiden, zeigt die Prospect Theory, dass tatsächliche Entscheidungen häufig systematisch davon abweichen.

Ein wesentliches Merkmal ist die asymmetrische Bewertung von Gewinnen und Verlusten: Ein Verlust wird emotional stärker empfunden als ein gleich großer Gewinn, etwa muss ein Gewinn von 2.000 US-Dollar einen Verlust von 1.000 US-Dollar aufwiegen, um subjektiv als neutral zu gelten.

Die Theorie basiert auf empirischen Experimenten und beschreibt reale Entscheidungsprozesse unter Risiko deutlich besser als normative Modelle.

Auswirkungen der Prospect Theory auf Investoren

Die Prospect Theory hilft dabei, das systematisch und vorhersehbar irrationale Verhalten vieler Investoren zu verstehen und ist damit ein wichtiger Ansatz für die Verhaltensökonomie.

In der Praxis sind einige Auswirkungen zu beobachten.

- Verlustaversion: Investoren empfinden Verluste stärker als gleich große Gewinne.

- Anleger neigen dazu, Verlustpositionen zu lange zu halten, in der Hoffnung auf Erholung.

- Umgekehrt verkaufen sie Gewinner zu früh, um Gewinne zu sichern – ein Verhalten, das als Dispositionseffekt bekannt ist.

- Referenzpunktabhängigkeit: Entscheidungen hängen stark vom subjektiven Ausgangspunkt ab, etwa dem Einstiegskurs einer Aktie.

- Statt den aktuellen Marktwert zu betrachten, bewerten Investoren ihre Position relativ zu diesem Referenzpunkt.

- Das kann zu irrationalen Entscheidungen führen, z. B. dass Verluste nicht realisiert werden, obwohl sie wirtschaftlich sinnvoll wären.

- Risiko-Neigung in Verlustsituationen: Im Bereich von Verlusten verhalten sich Anleger oft risikofreudiger, um Verluste auszugleichen.

- Investoren gehen in schwierigen Marktphasen höhere Risiken ein, was Verluste sogar verstärken kann.

- Dieses Verhalten kann zur Bildung von Preisblasen oder Crashs beitragen.

- 4. Framing-Effekte und Mental Accounting: Die Darstellung von Informationen (z. B. als Gewinn oder Verlust) beeinflusst Entscheidungen.

- Investoren treffen unterschiedliche Entscheidungen, obwohl die objektiven Fakten gleich sind – abhängig von der Präsentation.

- Sie führen mentale Konten (z. B. „Spaßgeld“ vs. „Rücklagen“) und behandeln Geld je nach „Konto“ unterschiedlich.

- 5. Über- oder Unterreaktion auf Marktbewegungen: Da kleine Gewinne oder Verluste überbewertet werden, reagieren Investoren emotional auf kurzfristige Schwankungen.

- Es kommt zu übertriebenen Käufen oder Verkäufen, was Volatilität erhöht.

- Märkte können dadurch von Fundamentaldaten abweichen.

Beispiel für die Prospect Theory an der Börse

Ein Anleger erhält zwei Präsentationen zum selben Aktienfonds:

- Berater A betont: „Der Fonds hat in den letzten drei Jahren eine durchschnittliche Jahresrendite von 10 % erzielt.“

- Berater B sagt: „Der Fonds hat über die letzten zehn Jahre gute Ergebnisse geliefert, war aber in den letzten drei Jahren rückläufig.“

Obwohl es sich um das identische Anlageprodukt handelt, entscheidet sich der Anleger mit höherer Wahrscheinlichkeit für das Angebot von Berater A. Der Grund: Die positiv formulierte Darstellung („10 % Gewinn“) wirkt psychologisch attraktiver als die neutrale oder leicht negativ wirkende Information von Berater B, obwohl beide Aussagen objektiv dieselbe Renditehistorie beschreiben.

Die Prospect Theory erklärt dieses Verhalten durch den Framing-Effekt: Menschen reagieren sensibler auf Verluste oder negative Hinweise als auf gleichwertige positive Informationen, selbst wenn der sachliche Inhalt identisch ist.

Rationaler investieren trotz Prospect Theory

Die Prospect Theory führt dazu, dass Investoren emotional auf Gewinne und Verluste reagieren und dadurch oft irrationale Entscheidungen treffen.

Einige Tipps können dabei helfen, ein solches Verhalten zu vermeiden. So können Investitionsentscheidungen auf rationalen Argumenten statt auf psychologischen Fallstricken beruhen.

Systematisiertes Investieren

Ein wirksames Gegenmittel ist das systematisierte Investieren:

Durch feste, wissenschaftlich fundierte Regelwerke und den Einsatz von Checklisten treffen Anleger Entscheidungen auf klarer, nachvollziehbarer Grundlage – unabhängig von emotionalen Verzerrungen. So lassen sich psychologische Fallstricke deutlich reduzieren, und die Entscheidungsqualität verbessert sich langfristig.

Risikobereinigte Renditen berücksichtigen

Die Prospect Theory zeigt, dass Investoren dazu neigen Risiken zu vernachlässigen, wenn die Darstellung der Rendite positiv gerahmt ist.

Eine Lösung dafür ist die Berücksichtigung risikoadjustierter Kennzahlen, wie z. B. der Sharpe Ratio oder Sortino Ratio. Diese setzen die erzielte Rendite ins Verhältnis zum eingegangenen Risiko. So wird nicht nur der Gewinn, sondern auch die Volatilität oder das Verlustrisiko bewertet.

Kostenloses Webinar + PDF: So handelst du profitabel mit Optionen und generierst ein Zusatzeinkommen

Lerne in unserem kostenlosen Live-Webinar am 01.09.2025 um 18:30 Uhr, wie du mit dem Optionshandel ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Lerne, gute von schlechten Aktien zu unterscheiden und erkenne zuverlässig überteuerte Aktienkurse. Baue dir ein zweites Einkommen auf, mit dem du unabhängig der Marktlage Geld verdienen kannst. Klicke hier, um dich für das Webinar anzumelden.

Lerne in unserem kostenlosen Live-Webinar am 01.09.2025 um 18:30 Uhr, wie du mit dem Optionshandel ein regelmäßiges Zusatzeinkommen aufbaust. Lerne, gute von schlechten Aktien zu unterscheiden und erkenne zuverlässig überteuerte Aktienkurse. Baue dir ein zweites Einkommen auf, mit dem du unabhängig der Marktlage Geld verdienen kannst. Klicke hier, um dich für das Webinar anzumelden.